¿Qué sucedió ese día?

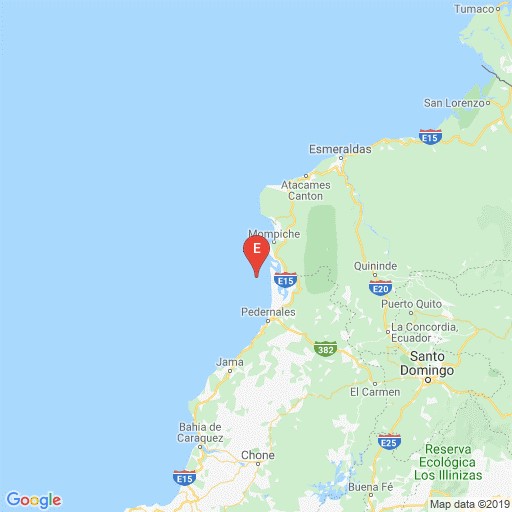

Hace cuatro años, el sábado 16 de abril, a las 18H47 (hora local) un sismo de magnitud Mw 4.8 ocurría frente a las costas de Cojimíes. Aun cuando, este sismo fue sentido de manera importante en poblaciones de la costa, la población estaba muy lejos de sospechar que era un sismo premonitor de un terremoto que ocurrió solo 11 minutos más tarde, exactamente a las 18H58. El Terremoto de Pedernales tuvo una magnitud de momento Mw 7.8 y una intensidad máxima de IX (según la Escala macrosísmica europea, EMS-98) y se convirtió en el evento natural más catastrófico de lo que va del presente siglo y fue sentido en localidades tan distantes como Bogotá en Colombia y Cajamarca en Perú. El terremoto ocasionó una gran cantidad de víctimas y una extensa destrucción especialmente en la Costa norte y centro del Ecuador. Es así, como consecuencia directa del terremoto y según los datos oficiales emitidos por las autoridades, se contabilizaron alrededor de 700 personas fallecidas, más de 7000 heridos, 22000 personas refugiadas, millares de edificaciones destruidas o inhabitables y pérdidas económicas estimadas en alrededor de tres mil millones de dólares.