Informe Sísmico Especial No. 2025-003

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS SISMOS EN LA PROVINCIA DE NAPO

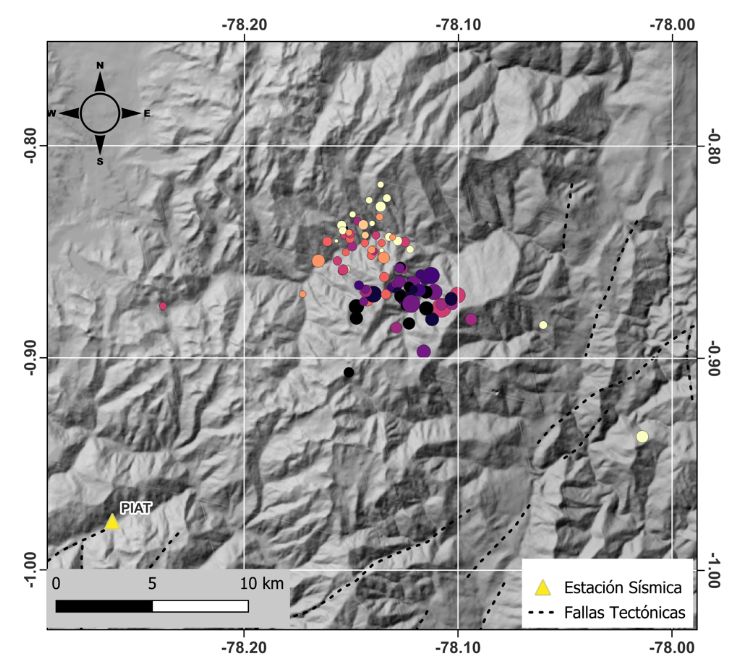

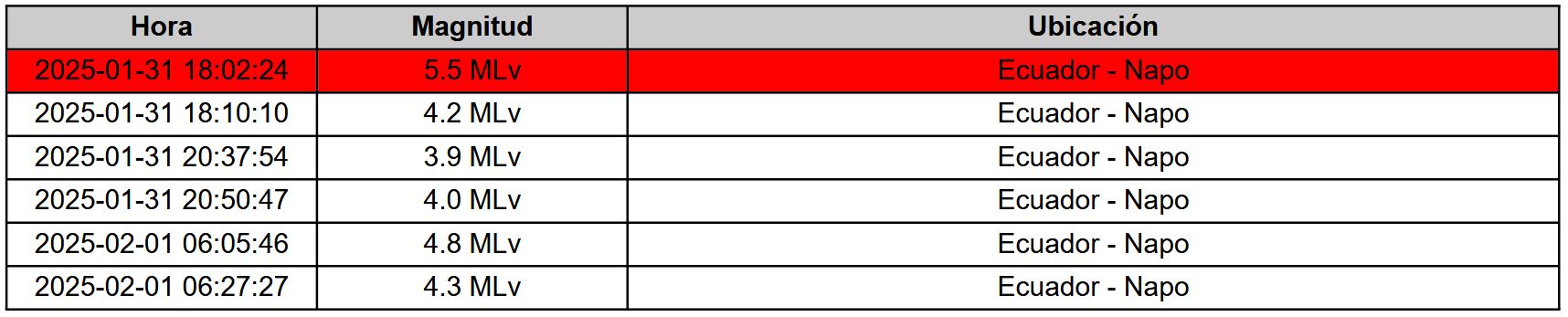

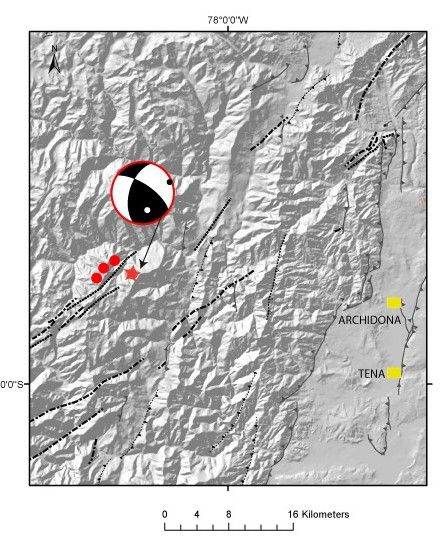

El día viernes 31 de enero de 2025 a las 18h02 (TL), se registró un sismo de magnitud 5.5 MLv con epicentro a unos 40 km al oeste de la ciudad del Tena. En la figura 1.a se muestra la localización del evento principal (5.5 MLv) y las réplicas que por su tamaño ha sido posible localizar. Del centenar de réplicas localizadas todas son superficiales y 5 han alcanzado magnitudes superiores a 3.5 MLv (Tabla 1). Esta actividad, responde al movimiento en fallas que conforman el límite del sliver Nor_Andino que se mueve hacia el NE-SW con respecto a la parte estable de Sudamérica. Este límite está constituido por el sistema de fallas Chingual-Cosanga-Pallatanga-Puná.

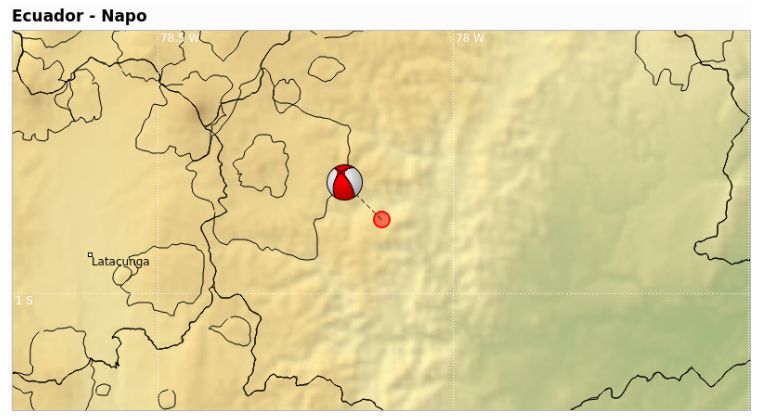

La réplica de mayor tamaño fue registrada el día de hoy, sábado 1 de febrero a las 06H05 (TL) y alcanzó una magnitud de 4.8 MLv. En la figura 1.b se presenta el mecanismo focal de esta réplica, que similar al sismo principal arroja un mecanismo transcurrente con componente inverso. Según reportes de la Secretaria de Nacional de Gestión de Riesgo, esta réplica fue sentida en las provincias de Napo, Cotopaxi, Orellana, Pastaza, Tungurahua y Pichincha.

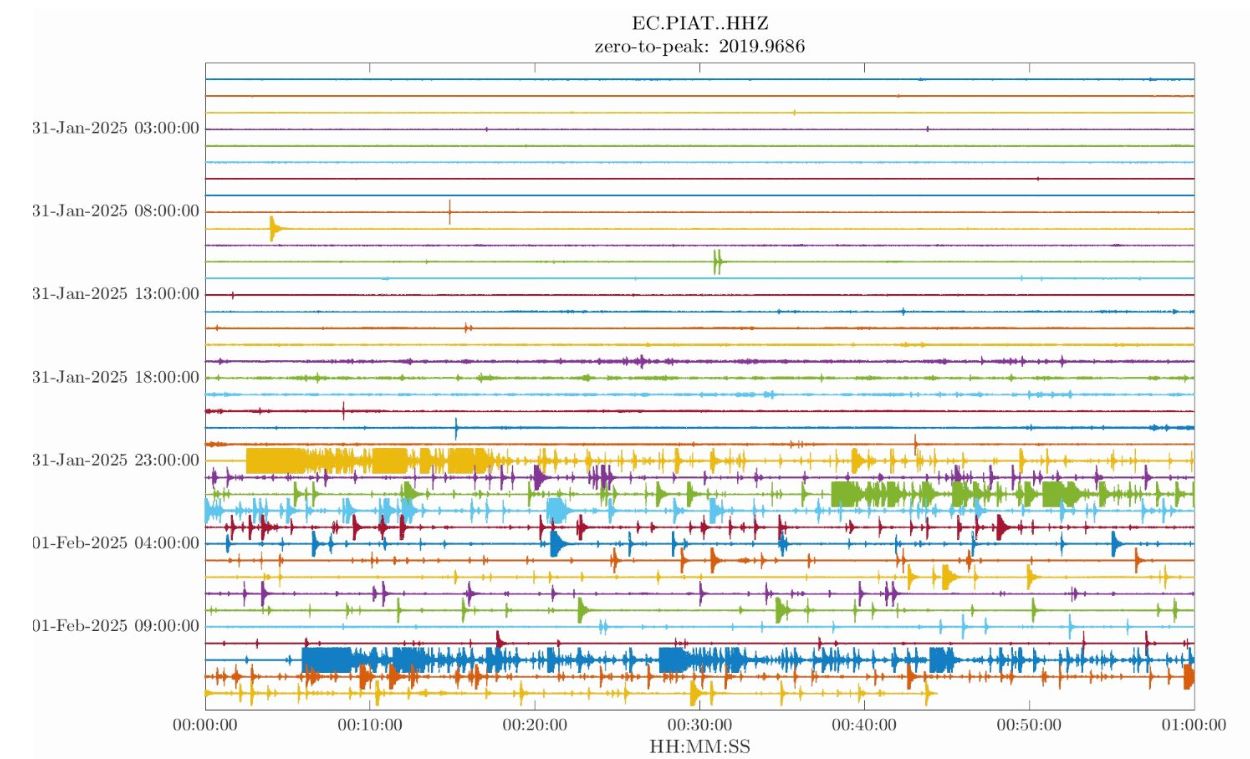

El número de réplicas contabilizadas en la estación más cercana -PIAT-, ubicada a unos 20 km al suroeste de la zona epicentral es de 800 (Figura 2).

Se prevé que las réplicas continúen presentándose dentro de los siguientes días, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada por las fuentes oficiales.

El Instituto Geofísico se encuentra monitoreando y cualquier novedad será informada.

Jefe T.; Analista V.

CÓRDOVA A, GUERRA J

Colaboradores del Informe

HERNÁNDEZ S, PÉREZ D, SEGOVIA M

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Informe Sísmico Especial No. 2025-002

SISMOS EN LA PROVINCIA DE NAPO

El día viernes 31 de enero de 2025 a las 18h02 TL, se registró un sismo de magnitud 5.5 MLv, cuyo epicentro se localizó en la provincia de Napo - Ecuador.

En la figura 1.a se muestra la localización del evento (Latitud: 0.88° S, Longitud: 78.11° W, Profundidad: 11 km) junto con el mecanismo focal transcurrente con componente inverso. La ruptura de la falla que provocó el sismo es concordante con el movimiento del límite del sliver Nor_Andino, que se mueve hacia el NE-SW, sobre el sistema de fallas Chingual-Cosanga- Pallatanga-Puná.

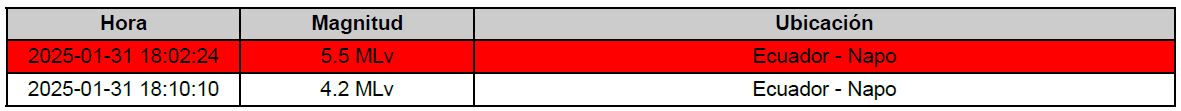

La tabla 1 detalla los parámetros del sismo principal y la réplica de mayor magnitud, (4.2 MLv) registrada a las 18h10 (TL). Hasta el momento se ha contabilizado más de 25 réplicas.

De acuerdo con el barrido realizado por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), se tienen reportes de que el sismo fue sentido en las provincias de Napo, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi, Tungurahua, Morona Santiago, Pichincha, Chimborazo, Imbabura, Bolívar, Azuay, Guayas, Santo Domingo de los Colorados y Pastaza. La aceleración más alta registrada durante el sismo principal fue registrada en la estación de PIAT, ubicada a 20 km del epicentro, con un valor de 170 gales (cm/s2). Las intensidades esperadas en las poblaciones cercanas al epicentro indican que el sismo de acuerdo a su magnitud (5.5) y profundidad (11 km) es capaz de generar daños. En Tena se tienen reportes de paredes cuarteadas y vidrios rotos. En las poblaciones de El Chaco y Quijos también se reportaron daños.

El Instituto Geofísico se encuentra monitoreando y cualquier novedad será informada.

Jefe T.; Analista V.

CÓRDOVA A, CAIZAPANTA D

Colaboradores del Informe

ALVARADO A, SEGOVIA M, VACA S

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Participación del IG-EPN en la Feria De Gestión De Riesgos Por La Interculturalidad Afroecuatoriana

El 24 de enero de 2025, en la parroquia de Sangolquí, ubicada en el cantón Rumiñahui, se desarrolló la Feria de Gestión de Riesgos por la Interculturalidad Afroecuatoriana, un evento organizado por la Coordinación Zonal 9 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos donde participó también el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Esta feria tuvo como objetivo principal fomentar la conciencia sobre la importancia de la gestión de riesgos y fortalecer los lazos interculturales mediante la participación activa de diversas instituciones y comunidades.

Durante la jornada, los miembros del IG-EPN compartieron con los asistentes información general sobre la vigilancia y monitoreo en tiempo real de sismos y volcanes en nuestro país, aspectos fundamentales para garantizar la seguridad de las poblaciones frente a la actividad sísmica y volcánica en Ecuador.

También se destacó la importancia del conocimiento de los mapas de peligro volcánico en los que trabaja el Instituto Geofísico. Se trató con especial énfasis el Mapa Regional de Amenazas Volcánicas Potenciales del Volcán Cotopaxi, donde se indicó las zonas de mayor y menor impacto de los fenómenos volcánicos asociados.

La jornada fue un ejemplo de colaboración entre instituciones públicas, académicas y comunidades locales, destacando la importancia de la educación y la sensibilización como herramientas clave para reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia frente a los desastres naturales.

A. Chiluisa, F. Naranjo, G. Viracucha

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

El GAD de la provincia de Cotopaxi realiza simulación del COE Provincial ante erupción del volcán Cotopaxi

El viernes 24 de enero de 2025 se realizó el Ejercicio Demostrativo de Simulación de Erupción del Volcán Cotopaxi. El evento fue organizado por GAD Provincial de Cotopaxi y se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de las fuerzas armadas (ESPE) en su campus de Latacunga. Esta simulación se realizó en el marco del proyecto “Anticípate por el Cotopaxi” que es financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En este ejercicio se activaron 4 COE Parroquiales (Mulaló, Joseguango Bajo, Guaytacama y Chantilín); 3 COE Cantonales (Latacunga, Saquisilí y Salcedo); El EIGER- Equipo Institucional para la Gestión de Riesgos del GADPC; y, el COE Provincial. El evento además contó con la presencia del Gobernador de Cotopaxi, junto al Jefe Político de Latacunga, la Brigada de Fuerzas Especiales No.9 Patria, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga y varios representantes de diferentes instituciones gubernamentales. El objetivo era evaluar la capacidad de respuesta de las diferentes instituciones y aceitar los procesos de comunicación interinstitucionales.

La simulación consideraba una erupción relativamente pequeña del Cotopaxi, con columnas de emisión de hasta 5 km de altura, pero sin presencia de flujos piroclásticos y por tanto sin la formación de lahares primarios. La simulación estuvo ambientada en el mes de septiembre 2024, con vientos orientados hacia el sur afectando Latacunga y Salcedo. En esta simulación, el escenario incluyó caídas de lapilli y ceniza con espesores de entre 1 y 15 cm. Mientras la simulación avanzaba, la intensidad de la erupción fluctuaba subiendo y bajando. Conforme pasaba el tiempo los vientos regresaban a su dirección habitual hacia el oeste, afectando a otros centros poblados incluyendo Zumbagua y Quilotoa. El escenario se complicaba pues ocurría durante una importante sequía, acompañada por la ocurrencia de incendios forestales muy difíciles de controlar, lo cual añadía retos adicionales para los tomadores de decisión.

La simulación se llevó a cabo desde las 17h00 y dio inicio con un informe de los técnicos del IG-EPN, quienes durante la simulación emitieron informes similares a los que se esperaría en un escenario eruptivo de este tipo. Aproximadamente a las 22h00, se dio fin a la simulación con la lectura de los informes de las diferentes mesas técnicas, quieres reportaron las acciones coordinadas y las cifras de las potenciales afectaciones.

La simulación no llegó a su fin, se detuvo durante su ejecución por diferentes motivos logísticos. Los veedores externos pertenecientes a los comités de gestión de riesgo de algunas universidades hicieron observaciones sobre el ejercicio y sobre mejoras a realizar en futuros ejercicios de este tipo. De igual manera los representantes del IG-EPN hicieron observaciones sobre el desarrollo del ejercicio y sobre las decisiones tomadas por las autoridades, resaltando la necesidad de continuar con ejercicios de este tipo. Se propuso la simulación de escenarios más desafiantes como por ejemplo una erupción tipo 1877 con formación de lahares primarios.

El escenario simulado en este ejercicio era consistente con el Escenario 1 del Mapa de Amenazas Vigente (2016), y si bien este tipo de erupciones pudieran ocurrir con mayor frecuencia, tal como ya se ha visto en 2015 y 2022-23, nos preparamos para una erupción más grande, análoga al evento de 1877 (Escenario 3 del Mapa). La erupción de 1877 es considerada un máximo probable, es decir la erupción más grande que si tiene una alta probabilidad de ocurrir.

• Para saber más de la erupción de 1877, sigue el siguiente enlace: https://www.igepn.edu.ec/interactuamos-con-usted/2081-la-erupcion-del-cotopaxi-de-1877

• Sabes ¿Dónde queda tu casa? ¿Tu lugar de trabajo? ¿La escuela de tus niños? Conoce el mapa de potenciales amenazas del volcán Cotopaxi. https://www.igepn.edu.ec/mapas/amenaza-volcanica/mapa-volcan-cotopaxi.html

• Encuentra información importante sobre qué hacer frente a una erupción: https://alertasecuador.gob.ec/

Al momento el Cotopaxi mantiene una actividad interna baja con tendencia ascendente y superficial baja sin cambios. El IG-EPN se mantiene atento e informará oportunamente cualquier cambio en el comportamiento del volcán.

D. Sierra, E. Telenchana.

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

El Programa de Asistencia a Desastres Volcánicos (VDAP) de la USGS y la USAID recibió el Premio Internacional 2024 de la Unión Geofísica Americana

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) congratula al Programa de Asistencia a Desastres Volcánicos (VDAP) del Servicio Geológico (USGS) y de la Agencia de Cooperación Internacional (USAID) de los Estados Unidos, al recibir el merecido reconocimiento del Premio Internacional 2024 de la Unión Geofísica Americana. Este galardón destaca el impacto y la excelencia en los esfuerzos internacionales para mitigar los riesgos volcánicos y proteger a las comunidades en riesgo.

El equipo del VDAP lo conforman Jacob B. Lowenstern, Maurizio Battaglia, Angie Diefenbach, Julie Griswold, Chris Harpel, Zac Hastings, Chris Hight, Peter Kelly, Christoph Kern, Martin LaFevers, Allan Lerner, Chris Lockett, Wendy McCausland, JoAnna Marlow, Sarah Ogburn, Jeremy Pesicek, Stephanie Prejean, Dave Ramsey, Jenny Riker, Aaron Rinehart, Sally Sennert, Jay Wellik, Rick Wessels y Heather Wright.

El IG-EPN reafirma su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración con el VDAP, fortaleciendo las alianzas científicas y técnicas para avanzar en la investigación volcánica y mejorar las capacidades de monitoreo y respuesta ante desastres naturales en la región y a nivel global.

M. Ruiz, G. Pino

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

© 2025 Instituto Geofísico - EPN

Inicio | Escuela Politécnica Nacional | Correo Institucional

Ladrón de Guevara E11-253, Aptdo. 2759 Quito - Ecuador.

Teléfonos: (593-2)2225655 ; (593-2)2225627 Fax: (593-2)2567847